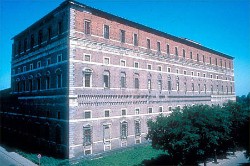

Musei Civici di Palazzo Farnese

Guardaroba

Servizi igienici

Book-shop

Sala proiezione-conferenze

Sculture

Armi e armature

Vetri

Maioliche

Stemmi

Iscrizioni

Carrozze e mezzi non motorizzati

Cimeli e autografi

Divise e uniformi

Fotografie

Stampe

Manoscritti

Bozzetti e schizzi

Monete

Manufatti litici

Terrecotte

Ceramiche

Reperti metallici

Opere d'arte visuale

Carlini A. (a cura di), Musei civici di Palazzo Farnese, Piacenza: Piano museale 2003, Regione Emilia-Romagna, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, Bologna, Centro regionale per il catalogo e la documentazione, 2003.

Carlini A. (a cura di), Musei civici di Palazzo Farnese, Piacenza: Piano museale 2002, Regione Emilia-Romagna, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, Bologna, Centro regionale per il catalogo e la documentazione, 2002.

Gigli A. (a cura di), Musei civici di Palazzo Farnese, Piacenza: Piano museale 2001, Regione Emilia-Romagna, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, Bologna, Centro regionale per il catalogo e la documentazione, 2001.

Pronti S., Le carrozze. La raccolta di Palazzo Farnese a Piacenza, Milano, 1998.

Pronti S. (a cura di), Il Palazzo Farnese a Piacenza, La Pinacoteca e i Fasti, Milano, 1997.

Pronti S., Nuove acquisizioni documentarie e critiche sul tondo Botticelli del Museo Civico di Piacenza, Piacenza, 1988.

Orsini B. (a cura di), Le lacrime delle ninfe: tesori d'ambra nei musei dell'Emilia-Romagna, Bologna, Compositori, 2010, p. 287.Musei Civici di Palazzo Farnese, in I musei di qualità della regione Emilia-Romagna 2010-20112, Bologna, Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, 2010, p. 77.

Collina C. (a cura di), I luoghi d'arte contemporanea in Emilia-Romagna: arti del Novecento e dopo - 2. ed. aggiornata, Bologna, Clueb, 2008.

Graviani G., Il recupero di Palazzo Farnese e lo sviluppo di Piacenza, in V. Anelli, Studi in onore di Alberto Spigaroli, Piacenza, 2007, pp. 225-234.

Musei Civici di Palazzo Farnese, Museo Archeologico, in Cantieri culturali: allestimenti, didattica, catalogazione e restauro nei musei dell'Emilia-Romagna, Bologna, Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, 2006, p. 2.

Landi E., Musei di Palazzo Farnese, in Musei in Emilia Romagna, Bologna, Compositori, 2000, pp. 21-23, n. 11.

Pronti S., Il Museo Civico di Piacenza in Palazzo Farnese, Piacenza, 1988.

Il Palazzo Farnese di Piacenza. Guida rapida, Piacenza 1986.

Gigli A., Lodigiani E., Pronti S., Sforza Fogliani C. (a cura di), Il Risorgimento a Piacenza, Piacenza, 1985.

Arisi F., Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza, 1960.

Piacenza (PC)

Museo accreditato al Sistema Museale Nazionale

Archeologia preistorica/paletnologia

Archeologia classica

Arte medievale (XI-XV secolo)

Arte moderna (XVI-XIX secolo)

Arti applicate

Risorgimento

Arte contemporanea storica (1900-1950)

Arte contemporanea attuale (1950 ad oggi)

Arte figurativa

Arte astratta

Arte concettuale

Archeologia protostorica

Seguono l'Appartamento stuccato e una parte dei Fasti Farnesiani, esposti in alcune sale decorate con stucchi progettati da A. Sighizzi con apporti dei Bibiena. La decorazione fu commissionata nel 1685 dal duca Ranuccio II, che affidò a Marcantonio Franceschini, Giovanni Evangelista Draghi e Mauro Oddi l'esecuzione del ciclo pittorico intitolato ad Alessandro Farnese. Quattro paracamini monumentali in legno dorato, preziose opere dell'intagliatore Lorenzo Aili (1675), testimoniano degli splendori della corte farnesiana insieme ad altri arredi del XVII secolo. Nel 1690 Sebastiano Ricci terminò la serie dei quadri incorniciati da stucchi, ventisei a tutt'oggi esistenti, con le Storie di Paolo III Farnese. Riproduzioni fotografiche documentano poi le opere d'arte trasferite a Napoli da Carlo di Borbone (1734), non comprese nella parziale restituzione del 1928.

L'itinerario di visita prosegue con la sezione degli affreschi provenienti in gran parte dalla chiesa di S. Lorenzo, databili tra la prima metà del XIV e gli inizi del XV secolo. Pregevoli i frammenti dalla cappella di S. Caterina, ascrivibili a maestranza vicina a Giovannino de' Grassi.

Le sale successive (10-14) conservano sculture romaniche della "Scuola di Piacenza", epigrafi e stemmi; da segnalare un rarissimo Crocifisso in rame e bronzo, da Vigolo Marchese, della fine dell'XI secolo.

Seguono altre sculture, tra XV e XVIII secolo, e la sezione delle armi antiche, comprensiva di alcuni ritratti. I sotterranei ospitano la raccolta delle carrozze, iniziata con la considerevole donazione del conte Brondelli incrementata poi da altre acquisizioni, che conta una cinquantina di pezzi dal XVIII al XX secolo, tra cui spiccano prestigiose firme di officine italiane.

Al piano terra della Cittadella Viscontea la sezione archeologica si apre con un primo percorso dedicato alla storia del collezionismo a Piacenza e all’origine del museo e delle sue raccolte, per poi proseguire con la presentazione di una serie di testimonianze che documentano il popolamento del territorio nelle fasi più remote della preistoria e della protostoria sino all’avvento del dominio romano.

La sezione si è recentemente arricchita di un nuovo e articolato itinerario sotterraneo dedicato alla storia della colonia romana di Placentia, dall’anno della sua fondazione – 218 a.C. – sino all’insediamento dei Longobardi nel VI secolo d.C., che scandisce le vicende e le tappe più significative della lunga vita della città.

La rivisitazione si snoda lungo quindici ambienti prendendo avvio da un inquadramento del territorio piacentino nelle fasi antecedenti la romanizzazione: qui trova posto il celebre modello di fegato di bronzo, unica fonte diretta di conoscenza dell'epatoscopia (lettura del fegato a scopi divinatori) etrusca, databile tra la fine del II e l'inizio del I secolo a.C. Ogni aspetto dell’organizzazione urbanistica, architettonica, monumentale della città e della sua vita quotidiana viene illustrato da reperti conosciuti da tempo per la loro qualità, fra i quali spicca la statua marmorea panneggiata dello scultore ateniese Kleomenes, e da reperti inediti che danno conto dei modi di vita, degli usi, dei costumi, delle abitudini dei cittadini piacentini. Il ricorso a numerosi pannelli didascalici, videoproiezioni e postazioni interattive valorizza i reperti di particolare importanza e fornisce al pubblico un corredo informativo utile alla piena comprensione delle molteplici angolature di lettura di un organismo urbano complesso e multistratificato come quello di Piacenza.

Al piano ammezzato si trova invece il museo del Risorgimento, inaugurato come istituto autonomo e poi confluito tra i musei di Palazzo Farnese comprende documenti, uniformi e cimeli, donati in parte dal conte Barattieri, che ripercorrono la storia risorgimentale della città dal 1831 al 1870. Ampio spazio è dedicato al movimento mazziniano e garibaldino, all'attività dei patrioti locali e in particolare di Giuseppe Manfredi, presidente del comitato insurrezionale nel 1857 e governatore delle province parmensi. Tra i cimeli, un tricolore con stemma sabaudo, il bozzetto per il monumento a Garibaldi nel piazzale antistante la stazione, armi e monete, oltre cinquemila pezzi fra i quali la serie completa delle monete coniate a Piacenza.

Per quanto concerne l’arte contemporanea il Palazzo ha ospitato diverse iniziative e mostre collettive e monografiche, fra le quali "L’anima del 900. Da de Chirico a Fontana" della Collezione Mazzolini donata alla diocesi di Piacenza-Bobbio da Rosa Mazzolini, nella cui collezione era già confluita quella dei fratelli Simonetti: una raccolta di 899 opere organizzata tra il cinquecentesco Palazzo Farnese di Piacenza, il Palazzo del Podestà di Castell’Arquato e il Palazzo Vescovile di Bobbio. Fra le altre mostre, si annoverano la personale di Rebecca Forster "Il fegato di Piacenza (Opere d’arte contemporanea esposte vicino all’oggetto che le ha ispirate)", e successivamente le personali di Dino Maccini e quella dello scultore piacentino Sergio Brizzolesi "Regine".

Nel 2011 in occasione del vernissage dell'Omeofestival di Piacenza, dedicato all'elemento del fuoco, si è tenuta la performance di Bianca Maria Neri "Il calore del colore"; successivamente invece le sale del Museo hanno ospitato la personale di Christian Zucconi dal titolo "Stigmata".

In 2011, during the vernissage for Piacenza’s Omeofestival, which was dedicated to the element of fire, Bianca Maria Neri staged a performance titled “Il calore del colore”; then Museum rooms hosted Christian Zucconi's exhibit titled “Stigmata”.