Fondazione Museo Antonio Ligabue

Servizi igienici

Book-shop

Punto sosta

Punto informazioni

Sala proiezione-conferenze

Sculture

Materiale documentario

Incisioni

Filmati e audiovisivi

Costumi

Grafica

Pittura

Disegni

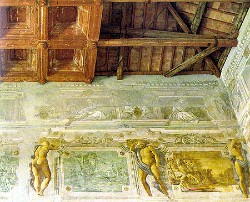

La Sala d'ingresso, composta da sedici riquadri in forma di fregio raccordato al soffitto da una finta cornice, e scandito da mensole con putti in funzione di “termini”, spetta probabilmente all'équipe di Pier Francesco Battistelli. Le scene raccontano gli episodi dei libri VIII-XII del poema virgiliano. Nell'ordine, a partire dalla parete ovest e procedendo in senso orario, L'ombra di Enea inganna il dardo di Turno, Il duello di Enea e Mezenzio, Turno uccide Pallante, Scontro delle cavallerie, Le ninfe danzano attorno ad Enea, Enea ed Evandro, Il concilio degli dei, Turno in mezzo alle falangi, L'assalto alla cittadella, Eurialo e Niso nell'accampamento dei Rutuli, Venere dona le armi ad Enea, Venere e Vulcano, Evandro ed Enea nell'ara massima, Enea immola una scrofa a Giunone, Enea e il dio Tiberino.

Anche nella Sala di Giove, dove si celebra il potere della famiglia e in particolare di Cornelio Bentivoglio, il tema conduttore del programma iconografico è un mito collegato alla fondazione di Roma. Suddivise in dodici riquadri, tre per lato, le scene del fregio raffigurano le Storie di Roma, da Romolo e Remo allattati dalla lupa all'episodio di Tazio ucciso dai Laurenti.

Evidente, nel ciclo, il riferimento alle coeve edizioni illustrate, in particolare l'opera di Tito Livio. Ignote restano le maestranze alle quali si deve il ciclo parietale, mentre la paternità artistica del soffitto e in particolare dell'ottagono centrale appare invece riferibile a Sisto Badalocchio, che nel 1613 affrescò la Sala della Fama, altrimenti detta dei Falegnami, al piano terra, dove ancora si può ammirare, al centro del soffitto, la figura allegorica della Fama. A Tommaso Sandrino vengono attribuite invece le quattro cartelle a monocromo rosso iscritte negli sfondati a trapezio raffiguranti le Storie di Ercole (Grassi).

Nella Sala di Icaro, dedicata alle virtù e ai legami famigliari, la Storia dei sette re di Roma, da Muzio Scevola davanti a Porsenna all'Uccisione di Servio Tullio, scorre lungo il fregio a monocromi viola e ocra separati da mensole con festoni e coppie di putti che incorniciano imprese tratte dalla letteratura emblematica coeva. Oltre a Tito Livio, la fonte di ispirazione per queste scene è Valerio Massimo, con la classificazione dei diversi momenti secondo qualità morali come forza d'animo, severità, pudicizia, ecc.

Del soffitto, perduto il riquadro centrale, sopravvivono le figure dei putti (in angolo), e tre esagoni molto rovinati, il meglio conservato dei quali rappresenta La caduta di Icaro. Nell'esagono opposto, quasi illeggibile, L.Majoli ha riconosciuto Bacco e Arianna, mentre nel terzo scomparto il tema di Micone e la figlia Pero rimanda al tema della carità romana e della pietà figliale filtrato attraverso l'opera di Valerio Massimo.

Da ultimo si ricorda la più impegnativa impresa pittorica del palazzo, quella del grande Salone dei Fasti decorato da Pier Francesco Battistelli e dai suoi collaboratori durante il marchesato di Enzo Bentivoglio in un cantiere che si protrasse dall'anno della morte di Ippolito (1619) fino al 1628 (scene dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso).

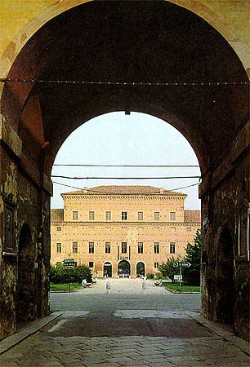

All'interno di Palazzo Bentivoglio, del quale sopravvive la porzione anteriore prospiciente la piazza, sono allestiti due Musei: uno dedicato al pittore vissuto a Gualtieri Antonio Ligabue, l'altro contenente la collezione privata dello stilista Umberto Tirelli e comprensivo di due costumi di scena creati per celebri registi italiani.

Gli affreschi dell'atrio del Palazzo, del soffitto della Sala di Giove e della Sala di Icaro sono stati oggetto di intervento conservativo da parte dell'Istituto per i Beni Culturali secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 18/2000.

Catalano M., Teatro Farnese modello per la decorazione pittorica del Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, "Aurea Parma", 87, 2003, pp. 383-406

Grassi G., Maccagnini M., Rosa V., Gualtieri la città nuova dei Bentivoglio, Reggio Emilia, Edizioni Diabasis, 2001, pp. 47-74 (con bibliografia precedente)

M. Guarino, Donazione Tirelli – Museo Documentario e Centro Studi “Antonio Ligabue”, in Musei in Emilia Romagna, Bologna, Compositori, 2000, p. 46, n. 7.

Dall'Acqua M., De Grada R., Sgarbi V. (a cura di), Antonio Ligabue : mostra antologica di pittura, scultura e grafica nel trentennale della morte 1899-1965, Parma, Augusto Agosta Tota, 1996

Antonio Ligabue : tra primitivismo e arte colta, Milano : Mazzotta, 1986

Simonazzi F., Palazzo Bentivoglio di Gualtieri, "Reggio Storia", nuova serie, 2. 1979, 3, pp. 74-75

Cuppini G., Palazzo Bentivoglio a Gualtieri; ricupero di una struttura urbana, Modena, Mucchi Editore, 1968

Donazione Umberto Tirelli, s.l., s.d.

Piazza Bentivoglio, 36

Gualtieri (RE)

Arte contemporanea storica (1900-1950)

Arte contemporanea attuale (1950 ad oggi)

Arti dello spettacolo (cinema, danza, musica, lirica, teatro di figura, teatro di prosa)

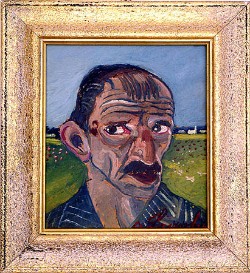

Nella sala di Giove ha invece sede il Museo Documentario dedicato ad Antonio Ligabue (1899-1965), costituito da dipinti originali fra cui un Autoritratto e da ventiquattro riproduzioni fotografiche di altrettanti dipinti del maestro naif vissuto a Gualtieri. Multipli di sculture, lastre, incisioni, audiovisivi, fotografie e documenti corredano il patrimonio del Centro Studi dedicato all'artista e inaugurato nel 1988.

INAUGURATO IL 31 MAGGIO 2015 IL NUOVO MUSEO ANTONIO LIGABUE NEL SALONE DEI GIGANTI.Grazie alla generosità di alcuni collezionisti, che potremmo definire veri e propri filantropi, il Comune di Gualtieri si è trovato ad avere a disposizione svariate opere di Antonio Ligabue in comodato d’uso gratuito per diversi anni. Ciò pone l’Amministrazione nella condizione di poter aprire un vero e proprio museo, unico in Italia, interamente dedicato al pittore. Il 9 aprile 2014 è stata costituita a Gualtieri la Fondazione Museo Antonio Ligabue la quale ha come finalità la gestione, la valorizzazione e la promozione del museo oltre alla diffusione delle opere di Antonio Ligabue. I soci fondatori sono il Comune di Gualtieri, il Banco Emiliano e Girefin spa.La Fondazione Museo Antonio Ligabue è diretta da Sandro Parmiggiani, già direttore di Palazzo Magnani, curatore insieme a Sergio Negri della mostra inaugurale dell'attività della Fondazione, che ha avuto luogo il 30 maggio 2015, nel cinquantesimo anniversario della morte di Antonio Ligabue (27.05.1965), e sarà aperta fino all'8 novembre 2015.

La collezione di oli, disegni, chine e tempere che il sarto Umberto Tirelli donò al suo paese nativo è ora esposta nella Sala d’Icaro del palazzo, dove si possono ammirare più di cinquanta lavori d’artisti del Novecento tra cui Balthus, Renato Guttuso, Fabrizio Clerici, Marino Mazzacurati, Felice Casorati, Giorgio de Chirico e Giacomo Manzù; nonché due costumi realizzati dallo stilista per l’opera teatrale Enrico IV di Luigi Pirandello e per il film Ludwig di Luchino Visconti.

All’interno del Palazzo Bentivoglio è anche sita la Sala dei Falegnami, spazio polivalente adibito ad esposizioni temporanee. Luogo deputato, un tempo, alla lavorazione del legno, la Sala ospita attualmente rassegne d’arte contemporanea prevalentemente locale. Hanno esposto Luciana Notari, Adele Novellini, Franco Mora, Mario Ferrario Gian Luca Artoni, il fotografo Luca Baga.

Il Museo si è arricchito di altre dodici opere di Ligabue, provenienti da collezioni private, e nel 2005 è stata organizzata una mostra antologica dedicata all’artista nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Nel corso del 2007, avvalendosi anche dello spazio del Salone dei Giganti, si sono svolte numerose esposizioni monografiche fra cui quelle su Giulio Bossoli, Luciana Riva, Donatella Violi, Luisa Guidetti, Vasco Montecchi, Arnaldo Negri, Anna Pace, Ermanno Batoli, Michele Sassi, Carlo Maestri, e Liliana Garbin. Si annoverano anche le collettive "L'ombra dei maestri. La maniera di Raffaello, Michelangelo, Correggio" e "Vero, Verosimile, Virtuale" curata da Mauro Buzzi e Marzio Dall’Acqua, con opere di Fausto Beretti, Azeglio Bertoni, Narciso Bresciani, Mauro Buzzi, Danilo Cassano, Claudio Cesari, Riccardo Lumaca, Tiziano Marcheselli, Amos Nattini, Nando Negri, Fabrizio Sabini; inoltre a Palazzo Bentivoglio è stato celebrato l’artista borrettese Pietro Ghizzardi con una mostra antologica dal titolo Trinità Padana naifs.

The Sala di Giove houses the Museum dedicated to Antonio Ligabue (1899-1965), with original paintings – including a self-portrait – and one photograph of each of 24 other paintings by this master of naïve painting, who lived in Gualtieri. Replicas of sculptures, plates, engravings, audiovisual material, photographs and other documents complete the holdings of the Ligabue Study Centre, inaugurated in 1988.

The collection of oil paintings, drawings, India ink drawings, and tempera paintings that the tailor Umberto Tirelli donated to his native town is now on display in Palazzo Bentivoglio’s Sala d’Icaro. It includes over 50 works by 20th century artists such as Balthus, Renato Guttuso, Fabrizio Clerici, Marino Mazzacurati, Felice Casorati, Giorgio de Chirico and Giacomo Manzù; along with two costumes made by Tirelli for Pirandello’s Henry IV opera and for Luchino Visconti’s film Ludwig.

A multi-purpose space in Palazzo Bentivoglio is known as Sala dei Falegnami, and is used for temporary exhibitions. Once used for carpentry, the space now hosts contemporary art exhibitions, mostly from local artists, which so far have included Luciana Notari, Adele Novellini, Franco Mora, Mario Ferrario, and Gian Luca Artoni, along with the photographer Luca Baga.

The museum recently acquired twelve more works by Ligabue from private collections, and in 2005 it hosted an anthology on the artist on the 40th anniversary of his death. Many monographic exhibitions were held in 2007, some in the Salone dei Giganti, on artists such as Giulio Bossoli, Luciana Riva, Donatella Violi, Luisa Guidetti, Vasco Montecchi, Arnaldo Negri, Anna Pace, Ermanno Batoli, Michele Sassi, Carlo Maestri, and Liliana Garbin. Collective exhibitions of note included “L'ombra dei maestri. La maniera di Raffaello, Michelangelo, Correggio” and "Vero, Verosimile, Virtuale" [True, Believable, Virtual] curated by Mauro Buzzi and Marzio Dall’Acqua, with works by Fausto Beretti, Azeglio Bertoni, Narciso Bresciani, Mauro Buzzi, Danilo Cassano, Claudio Cesari, Riccardo Lumaca, Tiziano Marcheselli, Amos Nattini, Nando Negri, and Fabrizio Sabini. Finally, Palazzo Bentivoglio hosted an anthology of the Borretto-born artist Pietro Ghizzardi titled Trinità Padana naifs.